L’Intelligence Artificielle est LE sujet du moment pour les collectivités qui essayent de prendre le train en route le plus tôt possible, question de ne pas être dépassées dès les premiers tournants !

Je vais essayer ici de balayer le sujet à partir de ce que j’en ai compris et avec les mots qui me permettent de m’approprier le sujet, à partir de mon profil d’urbaniste, géomaticienne, data-analyst et chef de projet … Autant d’informations à préciser dans un « bon prompt ». Je m’appuie sur une présentation faite par Pascal Chevallot dans le cadre d’un séminaire interne (ancien participant du groupe de travail national sur la dématérialisation des documents d’urbanisme, aujourd’hui spécialiste de ces questions et intervenant au CNFPT) et les nombreux échanges qui peuplent les réseaux sociaux.

L’IA n’est pas nouvelle

I comme Intelligence ? Le terme Intelligence est ici plutôt issu de l’anglais où il correspond plutôt au traitement de données qu’à l’intelligence tel qu’on l’entend en français. Cette Intelligence, dite Artificielle, permet à la fois de rédiger des textes « comme un humain », de traiter les images pour reconnaître leur emplacement, de traduire des langues, et bien sûr de résoudre des problèmes de toutes sortes.

Si l’on définit l’IA comme un système informatique capable de réaliser des tâches nécessitant l’intelligence humaine, capable d’apprentissage et possédant une certaine autonomie, on voit que l’IA n’est pas née en novembre 2022 avec l’ouverture de Chat GPT au grand public.

On distingue différents types d’IA :

- l’IA analytique qui fonctionne par déduction logique et permet d’automatiser l’analyse des données, tout particulièrement utilisée en « Business Intelligence » (BI) et en analyse décisionnelle. Elle permet d’analyser des gros volumes de données et facilite l’utilisation de ces données. Elle est notamment utilisée en géomatique pour interpréter des données telles que les données d’imagerie satellitaire.

- l’IA statistique qui exploite des lois de probabilité et des modèles mathématiques, les fameux « algorithmes » qui retiennent nos comportements sur le web. On parle ici de « Machine Learning ».

- Et l’IA dite générative qui est inspirée du cerveau pour développer ce que l’on appelle un réseau de neurones. Les données sont ici à la fois la source mais également la base pour construire des règles d’apprentissage qui permettent ensuite à l’IA d’acquérir une certaine autonomie. Tous ces éléments se combinent dans un gigantesque millefeuille que l’on appelle le « Deep Learning » ou apprentissage profond qui utilise ces réseaux de neurones pour résoudre des tâches complexes qui vont bien au-delà des simples questions posées jusqu’alors sur internet.

La révolution de l’IA générative

Le développement à grande vitesse de l’IA générative depuis 2018 marque les esprits car ça devient une technologie accessible au grand public, utilisant notre propre langage dit « naturel ».

Ces IA traitent un grand nombre de données pour constituer leur base de connaissance et pour tester leurs règles d’apprentissage. Elles nous font passer dans l’ère de la « très BIG DATA ». Toutes les données en entrée et leurs relations, y compris dans le domaine complexe du langage (on parle ici de LLM Large Langage Model), sont ensuite codées en langage informatique.

L’IA s’immisce partout

- IA pour l’accessibilité : Sonar vision, neuralink, traduction en temps réel

- IA dans les transports : véhicules autonomes, optimisation du trafic, maintenance prédictive

- IA pour l’environnement : prévisions climatiques, suivi de la biodiversité

- Jumeaux numériques : une représentation de l’espace géographique en version numérique telle que développée en géomatique, une technique qui vient du monde de l’industrie avec des maquettes numériques qui permettent de simuler avant de produire à grande échelle.

Le prompt parfait

Les publications pullulent en la matière. On peut retenir qu’il est essentiel de définir le « persona » c’est-à-dire de bien décrire qui est le demandeur : domaine d’activité, débutant ou confirmé, etc …. Il est utile de compléter avec des éléments de contexte comme les outils utilisés et, bien sûr, préciser la tâche demandée avec son niveau de précision et même ses caractéristiques comme le style demandé. Tout bêtement, préciser son pays permet de ne pas avoir une réponse qui est inspirée d’un modèle anglo-saxon ! Je pense à cette discussion sur le GeoRezo concernant les salaires des géomaticiens : jusqu’où les salaires en géomatique et SIG peuvent-ils aller à l’avenir ?.

Il peut être intéressant de construire une bibliothèque ressource de ces éléments de prompt. Des “prompts” qui, finalement, consistent à bien décrire son besoin comme on rédigerait un cahier des charges ? Il nous faut apprendre à converser avec les systèmes d’IA, leur demander des précisions ou des modifications dans la réponse. Voilà donc une nouvelle compétence à développer ! En attendant que bientôt ces systèmes n’aient même plus besoin d’une description précise pour parfaitement répondre à nos questions ?

AI Act

Face aux risques qu’engendrent les systèmes d’IA, l’Union Européenne a élaboré un Règlement sur l’Intelligence Artificielle (AI Act) qui est entré en vigueur en août 2024.

Ce texte établit des règles harmonisées pour garantir que les systèmes d’IA respectent les droits fondamentaux, les valeurs européennes et les exigences de sécurité. Il repose sur une approche basée sur les risques, catégorisant les systèmes d’IA selon leur impact potentiel, du risque minimal au risque inacceptable. Depuis février 2025, sont interdits les systèmes d’IA présentant des risques jugés inacceptables tels que définis dans ce règlement. Mais dés le 1er niveau de risque, dit minimal, des dispositions sont conseillées comme la mise en place d’une charte.

Les collectivités, an 2

Le sujet de l’IA dans les collectivités est, depuis l’année dernière, devenu un sujet central. On peut néanmoins dire que pour l’instant les exemples de déploiement sont plutôt de l’ordre de l’expérimentation que des solutions parfaitement consolidées.

Dans de nombreux cas, les IA mises en place sont plutôt spécialisées, à l’inverse des IA génératives grand public qui sont globales. Cette spécialisation permet à la fois d’être « frugale » avec des champs de compétence limités aux sujets concernés, et respecter les règles de protection des données déjà évoquées en permettant un stockage en « local ».

Les exemples préfigurés ou déployés dans les collectivités commencent à se développer :

- Un outil professionnel et français d’ores et déjà commercialisé : Délib IA, qui permet d’accompagner l’agent dans la rédaction des délibération en intégrant les éléments propres à chaque collectivité : Accueil – Delibia

- Le projet de jumeau numérique Urba(IA), porté par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. Ce projet permet de générer des scénarios assistés par 5 modules d’intelligence artificielle en vue de mesurer en temps réel l’impact environnemental des décisions d’urbanisme prises sur le territoire et d’offrir aux Maires un outil pour travailler à une modification de PLU, analyser plus rapidement un permis de construire, ou concerter les habitants sur l’insertion d’un projet dans un quartier.

- Un chatbot intelligent qui facilite la lecture d’un PLU en combinant plusieurs « agents » spécialisés en juridique, en urbanisme, …

- Dans le domaine de l’accueil et information du grand public, le Syane en Haute-Savoie a mis en place un outil « Expé’IA » permettant de faciliter l’orientation des publics.

Et toutes les réutilisations d’information permettant de rédiger des articles ciblés, de créer une vidéo de synthèse, de rédiger rapidement des communications en situation de crise

Un projet dans une collectivité peut démarrer par une première étape de « sourcing », permise par la commande publique, en s’appuyant sur des partenariats avec d’autres collectivités et avec l’environnement universitaire et de recherche. Au delà des fonctionnalités attendues, il paraît important d’intégrer une série de questions et de fondamentaux :

- Les données sont-elles sensibles ?

- Où sont stockées les données ?

- Quel niveau de risque au sens de l’AI Act ?

- Comment documenter toute la démarche ? Comment intégrer l’humain à la fois pour construire le projet, mais également pour en évaluer les impacts ?

… en gardant à l’esprit 2 notions fondamentales de l’IA frugale et publique : utilité et confiance.

Les défis de l’IA

Ce développement à très grande vitesse de l’IA ouvre des questionnements multiples pour tous les acteurs et encore plus pour les collectivités, soucieuses du développement d’une IA éthique ou « IA de confiance », responsable et conforme aux valeurs du service public :

- L’impact environnemental que l’on peut qualifier de « monumental » versus les impératifs de sobriété assignés à notre société devant le dérèglement climatique.

- l’enjeu de la protection des données personnelles, telle que définie à l’échelle nationale et européenne, et qui est une notion indispensable à nos démocratie. Ce qui entraine des questions sur les outils utilisés, les lieux de stockage et la réglementation applicable à nos données.

- En corollaire, l’obligation de transparence qui nécessite d’informer l’usager, de conserver des formes de contrôle sur les données, ce qui paraît complexe compte tenu des volumes de données utilisées.

- L’enjeu humain à la fois du point de vue de l’évolution des emplois, de leur technicité, mais également pour l’impact que pourrait avoir l’IA sur le droit de propriété et la création artistique.

- Le risque de discrimination, tant l’IA porte en elle de nouvelles potentielles fractures dans nos sociétés. Ce qui peut nécessiter de véritables dispositifs d’accompagnement pour tous.

Tout un programme !

Quelques références

La définition de l’intelligence artificielle sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle

Le comparateur d’IA conversationnelles : https://www.comparia.beta.gouv.fr/

La notion d’apprentissage profond : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_profond

Le règlement européen sur l’IA : https://www.entreprises.gouv.fr/la-dge/actualites/le-reglement-europeen-sur-lintelligence-artificielle-publics-concernes-dates-cles

Le rapport du Sénat « L’intelligence artificielle (IA) va-t-elle révolutionner l’univers des collectivités territoriales ? » : https://www.senat.fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/presse/14-03-2025/lintelligence-artificielle-ia-va-t-elle-revolutionner-lunivers-des-collectivites-territoriales.html

Manifeste – Faire de l’IA responsable une doctrine politique partagée – INTERCOMMUNALITES DE FRANCE https://www.intercommunalites.fr/publications/manifeste-faire-de-lia-responsable-une-doctrine-politique-partagee/

Les vidéos de Pascal Chevallot : https://www.youtube.com/pchevallot

Webinaire DataGrandEst : IA et data dans les territoires: de quoi parle-t-on? https://www.datagrandest.fr/portail/fr/ressources/ia-et-data-dans-territoires-quoi-parle-t

Un sujet dédié sur GeoRezo : Partager sa veille sur l’information géographique et l’IA

Merci à Pascal pour ses apports et à Bruno pour sa relecture attentive.

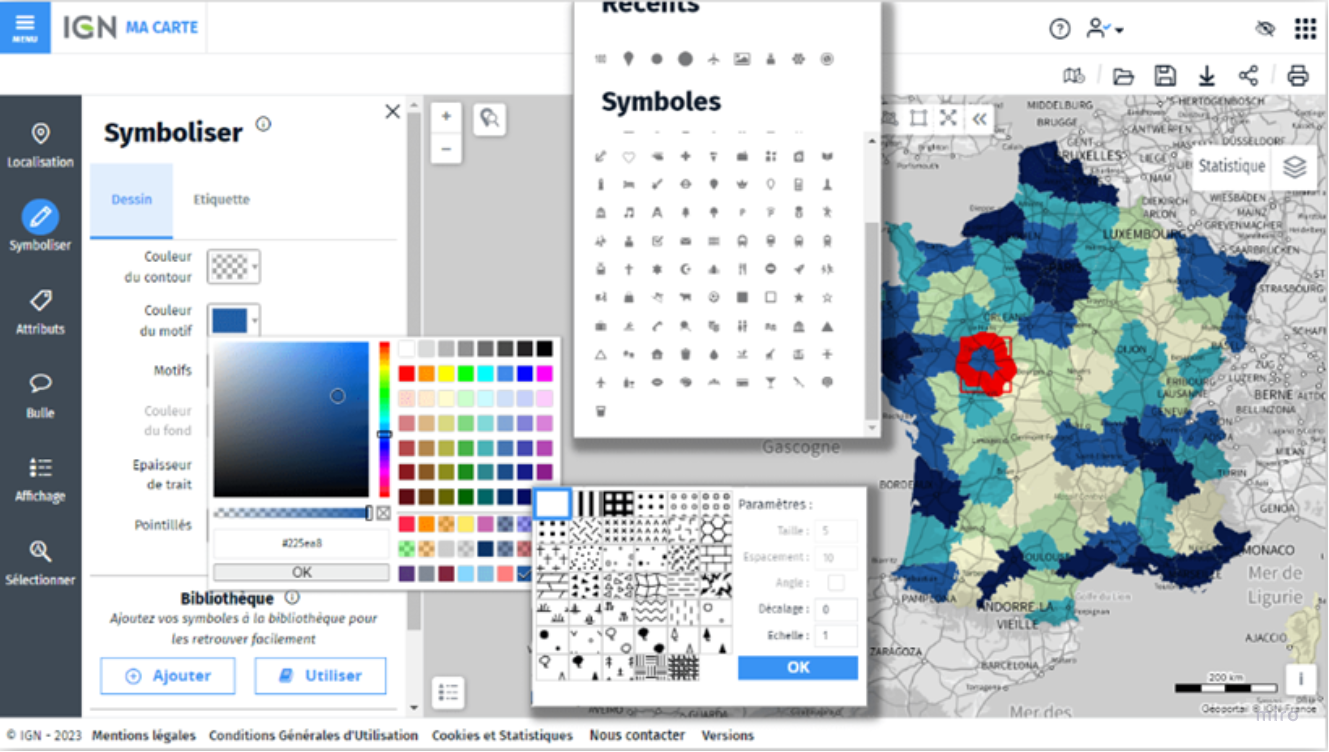

Ma carte IGN permet de créer des cartes personnalisées à partir de la formidable « bibliothèque de plans » de notre vénérable Institut National de l’Information Géographique et Forestière, qui a su se renouveler pour offrir des outils en sus de toutes les données qu’elle tient à jour.

Ma carte IGN permet de créer des cartes personnalisées à partir de la formidable « bibliothèque de plans » de notre vénérable Institut National de l’Information Géographique et Forestière, qui a su se renouveler pour offrir des outils en sus de toutes les données qu’elle tient à jour.