Tout sur le RNB

RNB, R’nB, Airbnb, BDND … on s’y perd ! Pour le monde de la donnée et de la géomatique, c’est bien le « RNB » la nouveauté !

RNB et ID-RNB

Le référentiel national des bâtiments est présenté comme un service public numérique qui vise à répertorier et identifier l’ensemble des bâtiments du territoire. Il crée un Identifiant unique et pérenne appelé ID-RNB, présenté comme une plaque d’immatriculation du bâtiment.

Jusqu’alors, il n’existait pas d’identifiant unique des bâtiments ; y compris dans les fichiers cadastraux où les informations sur les bâtiments sont directement rattachées à la parcelle et non à l’objet graphique. On ne peut donc pas les distinguer clairement à l’intérieur des parcelles.

Cet identifiant bâtimentaire est composé d’une suite de 12 caractères non signifiants (chiffres et lettres).

Une dynamique nationale

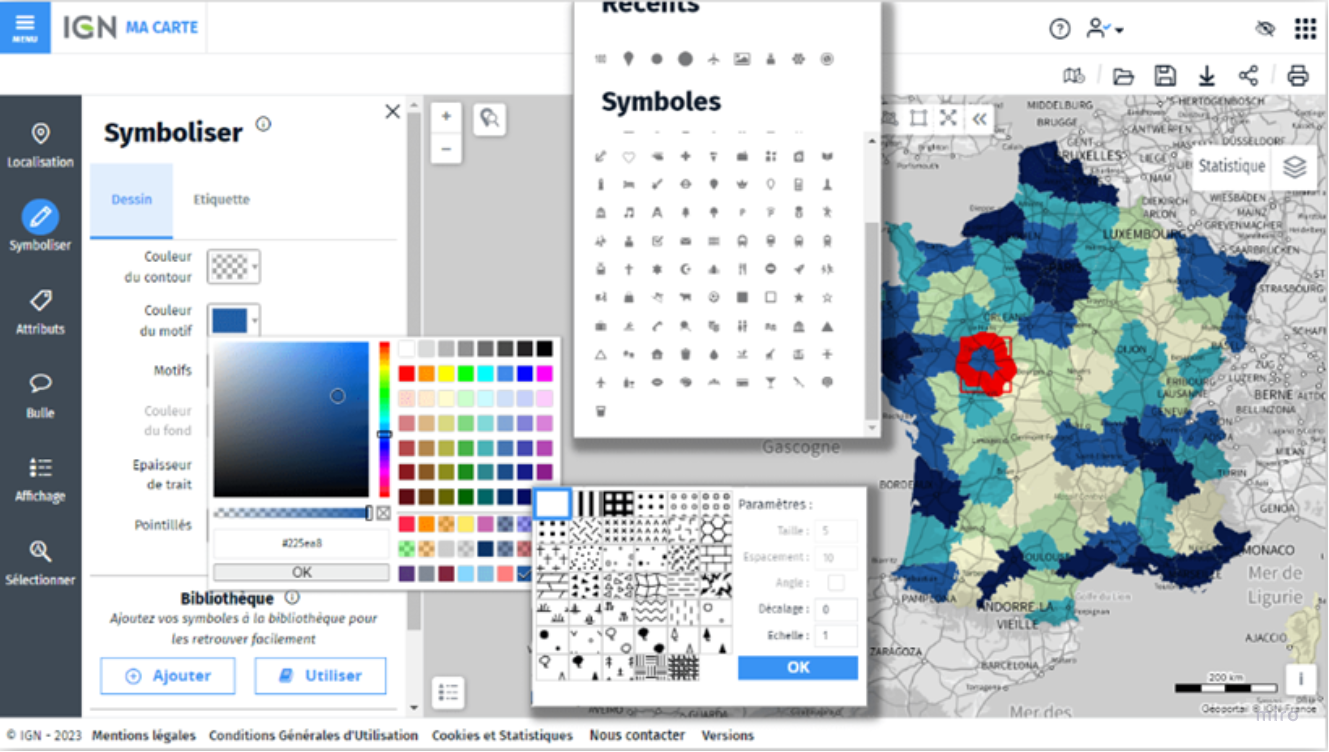

Etudié dès septembre 2021, ce projet a été officiellement lancé en janvier 2023 au sein de la Fabrique des géocommuns de l’IGN, désormais Fabrique de la donnée territoriale. Il est le fruit d’un travail collectif, qui s’est ouvert à une démarche collaborative à l’été 2025. Les travaux se déroulent dans le cadre du groupe de travail bâti du CNIG.

Le RNB est reconnu comme « données de forte valeur » par l’Union européenne. Il devait être inscrit dans le projet de simplification du droit de l’urbanisme et du logement d’octobre 2025. Il le sera peut-être plus tard ?

C’est quoi un bâtiment ?

J’ai retenu les points suivants dans la définition retenue pour la notion de bâtiment :

- Un bâtiment comprend un ou plusieurs locaux tels que définis au niveau fiscal dans la base MAJIC décrivant le cadastre

- Un bâtiment peut inclure une partie souterraine, volet qui reste encore à préciser

- La notion de bâtiment se veut permanente : lorsqu’un bâtiment est détruit, son ID-RNB ne disparaît pas.

- Un bâtiment abrite des humains ou des activités humaines, donc à la fois des habitations ou des locaux d’activité, mais pas des dépendances totalement distinctes.

- Un bâtiment se distingue d’un autre contigüe par des accès depuis l’extérieur séparés.

- Un bâtiment peut couvrir plusieurs communes mais la base associée référence une seule commune, à priori suivant son adresse.

Pour plus de précisions, il est conseillé de consulter les éléments de définition: https://rnb.beta.gouv.fr/definition

Un référentiel essentiel

L’identifiant du RNB :

- permet de rattacher l’information bâtimentaire à l’objet géographique et donc de ventiler les bâtiments à l’intérieur de la parcelle,

- permet de fiabiliser les croisements d’informations entre toutes les bases se rattachant à un logement,

- et ainsi d’affiner les analyses sur le territoire.

C’est un enjeu clairement repéré pour rattacher les données environnementales, et en premier lieu les DPE, diagnostics de performance énergétique. Cette nouvelle base de référence pourra servir de socle pour les politiques de logement, la transition énergétique, la gestion des risques ou encore l’aménagement du territoire.

Un écosystème mobilisé

Le projet d’identifiant RNB est un projet qui mobilise des acteurs publics comme privés. Citons par exemple Le CSTB, Centre Scientifique Technique des Bâtiments, qui mène une démarche conjointe et coordonnée de construction d’une « BDNB », Base de Données Nationales des Bâtiments. Ce qui lui permet d’y associer une série d’information qui en font un produit à part entière comprenant 400 informations associées au bâtiment, open sources et au-delà. Le CSTB propose une version Open Data et une application Go Rénove qui propose des outils de connaissance de votre patrimoine, pour les particuliers, les bailleurs sociaux et collectivités territoriales.

Perspectives

L’ID-RNB se diffuse progressivement, au travers des fichiers fonciers, de la base DPE, de la plateforme de recueil et de suivi des consommations d’énergie du secteur tertiaire OPERAT, du Répertoire des Logements locatifs locatifs sociaux RPLS à partir du millésime 2024, …

A noter également, un modèle de données est en cours de définition et un standard bâti devrait aboutir en 2026.

Pour aller plus loin :

La discussion dédiée à ce sujet sur le GeoRezo : Forum GeoRezo / RNB – Référentiel National des Bâtiments

Le site dédié au RNB : Référentiel National des Bâtiments

Le GT Bâti du CNIG : GT Bâti | Conseil national de l’information géolocalisée

Le RNB présenté sur Wikipédia : Référentiel National des Bâtiments — Wikipédia

La BDNB du CSTB : BDNB.io et un article sur le blog : La BDNB intègre le RNB!

L’édition collaborative présentée sur le site de l’IGN : Le Référentiel National des Bâtiments (RNB) s’ouvre à l’édition collaborative | Géoservices

Merci à Florence, Bruno, Elisabeth, Emilien, et François pour les idées, contributions et corrections à ce tout petit billet de blog.

Date: Friday 12 December 2025 à 17:13